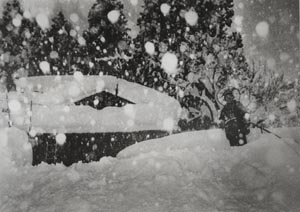

雷が季節の変わり目を告げることを、この地に来て初めて知った。中でも、 冬の始まりと春の訪れを知らせる雪は印象深い。

十二月も近くなって、寒冷前線が日本海を通り過ぎるころに鳴り出す雷は、 「雪雷」「雪おこし」「雪おろし」などと呼ばれ、ズズーンと低い音をたてて 大気の中を響きわたる。そんなころ、夜も深まって、突然窓ガラスに何かがぶ つかるような音がした。小豆をパラパラと落としたような音。それが、あられ の音だった。

雪やこんこん あられやこんこん

耳なれた歌からは想像もできなかった連射するあられの大粒に、初めて出会った。 またたく間に地面が白くなって行く。

朝。しんしんと降り続く雪。音もなく降り積もる雪は、いつも聞こえていた 下界の音を耳のかなたへと遠ざける。深々と…。吐息のようにかすかな音の世 界。深々とした闇(やみ)の中、しんしんと冷えゆく大気を感じながら、わず かな音の移ろいに耳をそばだてる冬。

雪の上越に無音の世界が広がってゆく。

「しんしんと、音もなく降る雪」